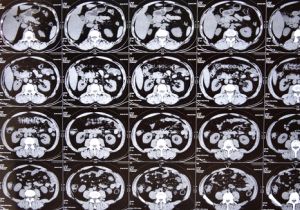

いま一度、がん検診のあり方を考えるべき(shutterstock.com)

日本は世界一の医療被ばく国であり、2004年には日本人のがん罹患者の3.2%が診断被ばくが原因とされる内容の論文まで出されている。また、がん検診の有効性に疑問を投げかけ、「がん放置療法」まで言い出す医師も出現する昨今である。

しかし、がん治療においては、早期に発見し治療することにより、低侵襲の治療で生存確率を高め、安い医療費で対応できることは明らかである。問題は効率のよい低線量被ばくによるがん検診が検討される時期となっていることである。

超音波検査装置の画像解像度の向上と血液検査による腫瘍マーカーやウイルス感染の有無などの検索が進歩した現在、いま一度、がん検診のあり方を考えるべきである。

肝臓・胆嚢・膵臓などの臓器に対する検診体制も

具体的には現在行われている5つの疾患(胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮がん)は2015年の予測がん罹患者数98万人のうち53%を占めるものであるが、肺がんの次に死亡者数が多い肝臓・胆嚢・膵臓の領域のがん検診はされていない。現状では進行がんで発見され、死亡者数が増加している肝臓・胆嚢・膵臓などの臓器に対する検診体制も望まれる。

肺がん検診では被ばく量の多い毎年のX線間接撮影は止め、3~4年に一度のCT撮影に変えることも検討されるべきである。戦後、国民病だった結核対策として「結核予防会」が胸部写真撮影を開始したが、結核による死亡者が激減し、がん対策に業務を切換え、対がん協会を中心として肺がん発見のために胸部写真を撮り続けている歴史的な経緯がある。

しかし、40年前の手法に固執することなく、CT撮影も検討すべきである。米国の肺がんリスクの高い被験者5万3454人を対象とした無作為化比較試験(NLST試験)では、CT検診により、肺がん陽性率はCT群24.2%、胸部X線群6.9%であり、CT群の肺がん死亡率の方が20%低かったと報告されている。

胃がん検診も早期がんの発見が容易ではないバリウム透視撮影を止め、ピロリ菌感染者を対象とした内視鏡検査とすべきである。また低い管電圧で撮影するため被ばく線量が多くなる乳房撮影を止めて超音波診断に切り替えるべきである。

カナダのNational Breast Screening Studyでは最長25年に及ぶ追跡調査の結果から、「マンモグラフィ検診は乳がん死を抑制しない」という報告が出され、ノルウェーからはマンモグラフィ検査は乳がん発生率に影響しているという報告もある。

時代に対応した検診を

子宮がんにおいても子宮体がんが増加している現状では、検診により妊孕性を確保できる早期の処置が望まれる。これは少子化対策にも通じる対応である。

子宮頸がんワクチンの副反応が問題となっているが、弱毒化ワクチンでも不活化ワクチンでもなく、遺伝子操作によりHPVウイルスを分解して成分だけを取り出し、アジュバントという免疫増強剤を添加したスプリットワクチンである子宮頸がんワクチンでは、まだ予測できない想定外の副反応のリスクの解明は充分にはなされていない。当面はワクチン接種よりも検診を心掛けるべきである。

私が医師となった1974年には、子宮がんと言えば、子宮頸がんが9割、子宮体がんが1割であったが、2014年には子宮頸がんが4割、子宮体がんが6割となっている。子宮頸がんワクチンが約7~8割の予防効果とすれば、子宮がん全体の約3分の1の予防効果となる。

こうした現状を考えれば、検診で早期発見し妊孕性を保存できる対応が重要なのである。

さらに肝臓がんなどではHCV・HBV検査によりキャリアを対象とした超音波検診も有用である。こうした時代の進歩に対応した検診が考えられるべきである。