意外だったのは「死後の世界」に関する医師たちの考え方

また、意外だったのが、医師たちが死後の世界に関して多弁だったことがある。

「取材前は〈死後〉という言葉が出てくるとは予想していませんでしたが、20人の医師のうち約半数の9人までそのことに言及しています。そのうち4人は、死んだらそれで終わり、無になると言い、5人が終わりではないとしています。中には、無だとは思うけれども、ひょっとしたらそうではないかも…と、心揺れる医師もいました」

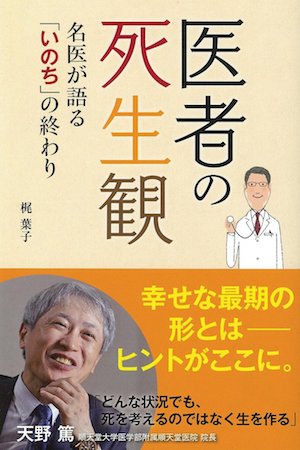

梶葉子『医者の死生観――名医が語る「いのち」の終わり』(朝日新聞出版)

そして「死んだら終わりではないという死生観では、宗教を通じた信仰心を持っている医師2人は、天国やあの世というイメージを明確に持っていました。他方、向こうに行ったら先に逝った人たちと話せるというイメージや、その人の家族や友人たちに記憶として残るので終わりではない、などの死生観も見て取れました」とする。

こうした医師たちの死生観の多様性に何を見るのかは人それぞれであろう。

本書の中で、山中克郎・諏訪中央病院総合内科/院長補佐は、「今の医学教育では、死を扱うことがとても少ない。病気の人を『治す』ことが大部分を占めていて、終末期をどう迎えるか、尊厳のある死とは何なのかということをディスカッションした覚えが、私自身にも全くないんですよね。でもこれからは、そういうことがとても大事です」と語る。

患者の立場に立ったときに、その医師がどのような死生観を持っているかによって、治療の選択や終末期のあり方に少なからず影響が出るのではと慮ってしまう。

折しもこの3月、厚生労働省は終末期の意思決定の取り組みに関して普及啓発の方法を盛り込んだ報告書案を大筋で了承した。終末期の医療やケアについて、患者本人やその家族、治療にあたる医師らが事前に繰り返し話し合うアドバンス・ケア・プランニング(ACP)について、国がウェブサイトなどを通じて啓発活動を行うことなどを提言している。

医療従事者と患者、その家族の中に成熟した倫理観と死生観が形成されることでも、超高齢化社会の中での質の高い医療につながるのではないか。本書がそうした動きのキッカケのひとつになることを願いたい。

(文=編集部)

梶葉子(医療ジャーナリスト)

医師・医療機関への取材・インタビューを中心に執筆活動を続ける。著書に『図解 病院の仕組みが面白いほどわかる本』(中経出版)、『Q&A 図解でわかる医療費早わかりBOOK』(共著、医学通信社)、『よくわかる病院 役割・設備からはたらく人たちまで』(PHP研究所)、『よくわかる! 図解 病院の学習書』(ロギカ書房)など。